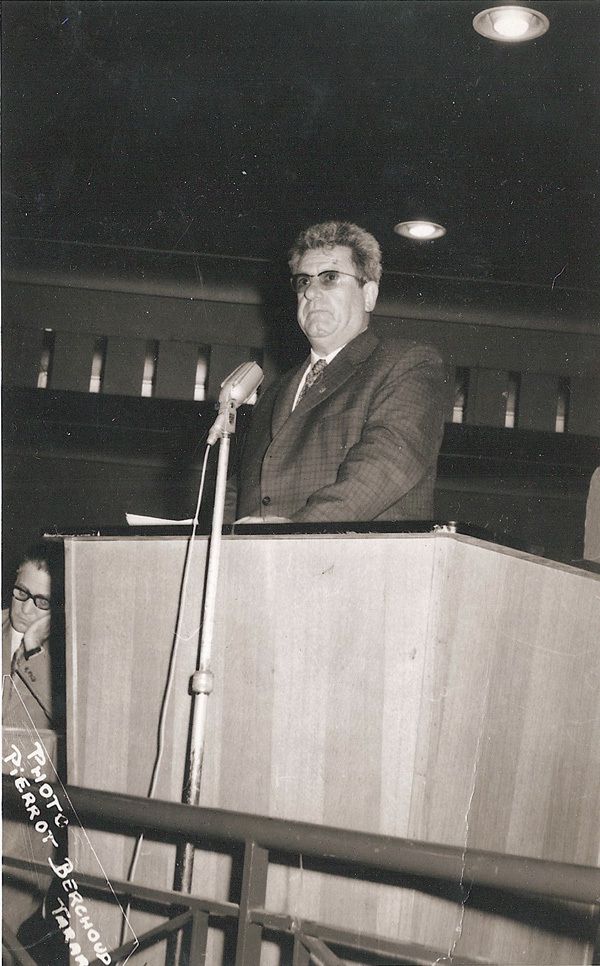

Léopold ROQUE

Après avoir publié un premier témoignage sur L. Roque "personnage de Louis ARAGON, dans Les Communistes, Galliamrd" le 17 octobre 2014, je donne à lire aujourd'hui, 13 mars 2019, un 2e extrait :

Le Récit de ses activités durant 40 ans, à partir de ses écrits manuscrits (journal intime détenu par ses deux filles)

Prisonnier et Déporté politique – Témoignage 1939 – 1945

Au fil des jours, entre deux voyages, deux réunions, le soir avant le coucher, le matin bref, des moments où je pouvais rassembler mes souvenirs, aligner les mots, les phrases plus ou moins correctement.

Je restais à la prison de Perpignan, jusqu’à la veille de Noël 1939, pour être transféré à la prison centrale de Nîmes, jusqu’au 26 mars 1941. J’étais l’un des premiers détenus politique arrivant dans cette prison centrale. Cependant, je dois avouer avoir bénéficié de quelques égards de la part du personnel de surveillance. Au bout d’un mois, je fus appelé pour aller à l’atelier de menuiserie avec un seul droit commun, au lieu d’être mêlé à des dizaines de condamnés à de lourdes peines pour des délits de toutes sortes. Je n’avais plus de promenade muette aux pas cadencés, en sabots, dans la cour. Il m’arrivait assez souvent d’avoir des conversations avec le personnel de surveillance les uns attirés par la curiosité de mes petits travaux de tonnellerie, d’autres venant m’assurer de leur sympathie.

Lorsqu’arriva le jour de ma libération, le 26 mars 1941, je fus informé la veille, que je risquais d’être cueilli, à ma sortie à 7 heures du matin, par la police qui, déjà amenait mes camarades dans les camps de concentration. Profitant de ce que les petits travaux que j’avais effectués à l’atelier pour le personnel et pour lui, le Directeur passant devant moi, je lui remis les quelques lignes que j’avais rédigées, lui demandant l’autorisation de quitter la prison à 5 heures du matin, afin d’avoir mon train à 6 heures.

Le 26 mars 1941 à 5 heures du matin, je franchissais libre, les portes de la prison centrale de Nîmes.

Le temps de récupérer, reprendre contact, me réadapter au grand air et préparer mon départ.

J’arrivai à Limoges, le 27 avril et me rendis à l’adresse convenue : « restaurant d’Aguesseau, rue d’Aguesseau », tenu par des camarades très sympathiques.

La liaison était établie avec Victor Michaut, qui était le maillon rattachant Limoges à la Direction Centrale du parti.

Mon deuxième voyage, vers la fin mai, fut Châteauroux. Les risques étaient plus grands, c’était la ligne de démarcation qui divisait la France en deux zones : Nord et Sud.

En ce lieu, c’était le point de rencontre de la police de Vichy avec la Gestapo. Je dois à la connaissance parfaite des lieux par les cheminots, d’avoir passé entre les mailles de la police et au dévouement de l’un d’entre eux, qui me conduisit assez loin de la gare, où un ouvrier du bâtiment nous attendait. Il me conduisit à son tour, chez le camarade qui devait me recevoir et habitait un quartier ouvrier, en périphérie de la ville de Châteauroux. Je n’avais pas mission de demander les noms.

Après avoir prolongé la conversation et donné quelques indications, nous partagions le repas du soir. Alors que je me disposais à passer la nuit en m’appuyant sur la table, je dus me conformer à leur décision, ils avaient un grand lit, de la place pour tous les trois : la femme du camarade, lui et moi.

En fait, ces deux déplacements se firent sans grandes difficultés, c’est probablement les plus beaux souvenirs que j’ai de cette période de guerre, car je crois que c’est l’image même de cette fraternité qui lie les communistes entre eux.

Cette fraternité, je la retrouve à l’occasion d’un autre déplacement, qui n’eut pas le même succès, mais qui a eu le don de m’écarter du danger.

Vers la mi-juin 1941, je me rendis à Périgueux où le rendez-vous était fixé en face de la porte du cimetière, devant un café à l’enseigne : « On est mieux ici qu’en face ». J’avais connu ces lieux en 1938.

Toujours sous la protection des cheminots, au moment où le train stoppait en gare de Périgueux, un cheminot se dirige vers la locomotive. Le mécanicien qui avait mission de me diriger dans la gare, vient me dire : « Tu me suis au dépôt, tu ne peux pas aller en ville, il y a danger ».

Je me conformai aux décisions et je regagnai Limoges par le train suivant.

Cette descente de police à Périgueux n’était pas étrangère à la recherche des évadés du camp de Nexon, évasions à laquelle Vigne (militant syndical) et moi n’étions pas étrangers, en mai 1941.

J’ajoute aussi que la venue de Pétain à Limoges, le 1er mai 1941, avait mis la police sur les dents, car des jours et des semaines après, on pouvait lire sur les murs de la ville et des campagnes : « Pétain trahison », « Pétain le boche », « Pétain vendu », etc…

Faire évader des camarades des camps de Nexon et St Paul d’Eyjaut était une de nos préoccupations essentielles avec Arthur Vigne.

Un jour de juin, j’étais place Carnot à Limoges où j’attendais un camarade. Avant son arrivée, je vis du côté opposé de la place, un groupe d’une dizaine de personnes, parmi lesquelles je reconnus le camarade Licart détenu au camp de St Paul. Il vint me serrer la main. Il était secrétaire d’une section du parti de Perpignan, employé à l’hôpital de cette ville. L’entrevue dura quelques secondes.

*Ce fut, je crois, le dernier fait marquant des 95 jours de liberté que j’ai vécus pendant la guerre 1939-1945 du 26 mars 1941 au 30 juin 1941.

- - -

Le 30 juin 1941 - c’était un dimanche - par un beau soleil d’été, Arthur Vigne et moi, nous nous sommes rendus sur les bords de la Vienne.

La police était à nos trousses, Michaut et Georgette, avaient été arrêtés la veille, mais hélas, ils n’étaient pas les seuls. Dans les locaux de la police nous n’avons pas pu nous compter, au palais de justice nous nous sommes retrouvés 56. Le commissaire Pigeau, et sa brigade, venu expressément de Vichy ne manquait pas de zèle, un nombre assez important de personnes arrêtées fut relâché sur le champ ou par les juges, faute de preuves.

Lajoix de Limoges, représentant de commerce, avait beau protester de son innocence, que notre rencontre était pour affaire, il fut embarqué dans la même galère que nous.

Nous étions incarcérés dans la prison cellulaire de Limoges. Entassés à plus d’une dizaine par cellule, à raison de 2 ou 3 d’entre nous parmi les droits communs.

Le lendemain de notre incarcération, nous nous retrouvions dans le hall de la prison. Evidemment, nous discutons des conditions de notre existence en cellule : je ne pense pas qu’il puisse exister des mots pour décrire l’état infect de ces lieux.

A part Victor, Arthur, je ne connaissais personne d’autre, et au cours de la conversation, Victor Michaut me dit : « Toi qui as l’habitude de la prison, tu sors de l’une pour rentrer dans une autre, à notre nom à tous, tu devrais écrire au chef de la prison de Limoges pour lui demander le régime politique ».

Je rédigeais la lettre le jour même, le chef de la prison me fit appeler pour me dire que ma lettre serait remise au procureur. Quarante-huit heures après, je fus rappelé par le surveillant chef : « Il n’est pas possible de vous accorder le régime politique, mais le Procureur de la République donne son accord pour que vous soyez ensemble ».

Je crois que c’est dans la journée même que nous fûmes amenés au premier étage de la prison dans les 3 cellules communicantes par l’intérieur, appelées l’infirmerie. C’était une belle victoire. Cette opération fut bénéfique du point de vue moral, pour l’ensemble des camarades, comme en ce qui concerne l’hygiène et enfin, écartés de cette promiscuité.

C’était aussi, du point de vue approvisionnement et solidarité, nous, qui venions de loin et ne pouvions voir les nôtres, étions adoptés par les camarades de Limoges et des environs, qui avaient des visites fréquentes. C’était déjà un gourbi, comme nous les avons constitués par la suite à Eysses.

Mais ce qui était nécessaire, c’est que nous avions répartis nos tâches pour l’organisation de notre défense au procès, sans savoir s’il y aurait procès et comment nous serions jugés. Ce qui était important surtout, ce qu’il ne fallait pas dire.

Nous sommes restés ainsi, à l’infirmerie de la prison de Limoges durant deux mois et demi. Deux ou trois jours avant le procès, nous étions transférés à la prison de Périgueux. Je retrouve une connaissance qui me met à l’aise, le surveillant chef de la prison de Périgueux était un ancien premier surveillant de la centrale de Nîmes, qui venait très souvent à la menuiserie et son attitude n’était pas hostile.

Le 21 septembre à 9 heures du matin, dans la salle des assises du Palais de Justice de Périgueux, nous comparaissions devant la section spécialiste du tribunal militaire de Périgueux : juridiction d’exception.

A l’arrivée des juges militaires, c’était déjà prévu, dans notre emploi du temps, nous nous levions à nos bancs d’accusés pour chanter la Marseillaise. L’écho de la voix de 56 personnes résonnait dans ce palais de justice, le sous-officier et la douzaine de jeunes militaires qui nous accompagnaient, commanda le « garde à vous » et le « présenter armes ». Je dois dire que nous ressentions quelque fierté, mes camarades et moi, de voir ces officiers supérieurs figés au garde à vous pendant que nous chantions l’hymne national.

Pendant les autres séances, nous avons repris le chant de la Marseillaise, mais ce fut sans succès, les gendarmes avaient remplacé les jeunes soldats et ceux-ci restèrent impassibles : il n’y avait plus pour eux d’hymne national français.

Notre procès dura deux jours, les 21 et 22 septembre 1941, divisé en quatre séances. Et contrairement à ce qui s’était produit à d’autres procès du même genre, il n’y eut pas de condamnation à mort.

Dans son réquisitoire, le colonel Roques, fit état de notre attitude « intempestive », puis il ajouta « Il n’y aura pas de martyrs au sortir de ce tribunal. » Ce fut une autre victoire pour nous. Le bilan fut le suivant : Michaut : travaux forcés à perpétuité, Vigne et moi : 20 ans, Lajoix : 10 ans, Georgette : 9 ans etc…

De retour à la prison de Périgueux, le surveillant chef nous attendait à la porte pour connaître le résultat et lorsque nous lui annoncions : travaux forcés, il nous dit « travaux forcés » apparemment surpris de notre attitude, il s’attendait à nous voir effondrés sous le poids des condamnations. Nous lui avons répondu : « Nous ne moisirons pas dans votre prison. »

Effectivement, à partir de ce 22 septembre 1941, commençait une longue épopée de prison à prison qui devait se terminer en Allemagne : Dachau et ses commandos où tant des nôtres périrent.

Quelques jours après le 22 septembre, nous étions transférés à Pau.

-Pau, la ville des Rois, avec une prison aux salles communes et des murs lézardés, le plâtre arraché faisant apparaître les pierres recouvertes de punaises, les paillasses étaient infectées de gros poux. A cette physionomie de la prison, répondait un surveillant-chef qui est assurément l’un des personnages les plus abjects que nous ayons rencontrés, jugez-en !

Il avait instauré un règlement intérieur : « Les distributions de colis aux prisonniers auraient lieu le 30 de chaque mois.»

Hors, le premier novembre 1941, la femme de notre camarade Lajoix est venue de Limoges, voir son mari, pendant quelques minutes, à travers les grillages, séparés par un long et large couloir. Elle était porteuse d’un colis avec quelques friandises, charcuterie et un lapin rôti.

Le colis ne fut remis à Lajoix que le 30 novembre : sucre, confiture, charcuterie, tout mélangé, un lapin rôti recouvert de moisissure. Vigne et moi avons découpé ce lapin, sans couteau, bien entendu, et tous les morceaux ont été lavés au seul robinet dont nous disposions, celui de la chasse d’eau. Interdiction de jeter le moindre aliment ; tenaillés par la faim, nous avons mangé ce lapin.

Courant décembre, nous étions transférés à la prison cellulaire de Tarbes, avec le désir de l’administration pénitentiaire d’aggraver notre condition de prisonnier. Nous étions soumis au régime de l’isolement pendant quelque temps.

A la centrale de Nîmes, avec mon pécule de prisonnier, j’avais acheté un dictionnaire, « Tout en un » où figurait l’enseignement du morse. J’ai copié quelques alphabets sur des morceaux de papier que, au moyen d’une ficelle, nous transmettions par les hautes fenêtres des cellules, les faisant balancer de droite à gauche, et sans nous voir. C’était vraiment un drôle d’exercice.

Quelques notions de morse acquises, avec un objet, crayon, cuillère, etc… la frappe sur le mur indiquait les points ou les traits, dont le nombre et les coups désignaient la lettre. C’est ainsi que nous parvenions à nous communiquer les nouvelles de l’extérieur. Dans ce genre d’exercice, le camarade Plauque, ancien postier, était le plus fort.

Je remarquais, par-delà les barreaux de la fenêtre de ma cellule, la présence fréquente d’un merle, sur les branches d’un arbre du jardin. Je récupérais toutes les miettes de pain, j’attrapais des mouches et après avoir nettoyé la fenêtre, partie extérieure des barreaux, je répandais chaque jour, le produit de ma collecte, pour celui qui était devenu quotidiennement mon fidèle compagnon.

Il y avait trois ou quatre mois que durait notre isolement lorsque, par un beau dimanche ensoleillé du printemps 1942, le surveillant de service (probablement en accord avec son chef), nous rassembla dans une cour où nous nous retrouvions pour la première fois, depuis notre arrivée à Tarbes.

Pour nous détendre, nous avons joué à saute-mouton. J’avais une envie folle de sauter, Fontbonne était debout : je passe par-dessus ses épaules, mais à la reprise de contact avec le sol, mon pied gauche se pose sur une pierre grosse comme une noix, se tord : je tombe, les camarades me relèvent : je m’étais fait une entorse. Encore maintenant, aux changements de temps, mon pied me rappelle ce souvenir de prison.

Pendant un mois, des camarades appelés pour travailler à la cuisine, m’ont préparé journellement des bains d’eau salée.

Progressivement nous améliorions nos conditions de détenu. Nous avons d’abord obtenu d’être groupés à 3 par cellule. Chaque cellule que nous occupions a été désinfectée. Nous avions régulièrement, tous les quinze jours, le change des draps. Puis nous avons eu la possibilité de nous grouper dans la journée dans une même cellule, de prendre nos repas ensemble et puis, enfin, d’avoir dans la journée les portes de nos cellules ouvertes, ce qui nous permettait de mieux nous organiser et parfois d’entreprendre des parties de belotte qui duraient toute la journée.

Un jour à la fenêtre de la cellule que je partageais avec Arthur et Victor, je vis un ouvrier maçon travaillant à l’extérieur avec l’intention de communiquer avec nous.

Tarbes est une ville où je venais fréquemment pendant mes tournées de propagande dans l’année 1938. Je connaissais les camarades de la Direction Fédérale du parti et je leur ai fait parvenir la liste de prisonniers politiques. J’ai retrouvé le camarade Perpret, l’un des rares survivants de cette époque. C’était en 1967, à l’occasion de la tenue du Comité National de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes), dont j’étais Président. Il avait été maire de Tarbes à la Libération, il est à présent Conseiller Général d’un canton de Tarbes.

Le 15 octobre 1943, (jour de la fête de ma mère et la veille de mon trente huitième anniversaire), nous quittions la prison de Tarbes en fourgon cellulaire : nous étions deux, durant le parcours de Tarbes – Hautes Pyrénées - à Eysses – Haute Garonne - soit plus de 250 kilomètres.

(à suivre)

ROQUE Léopold

Né le 16 octobre 1905 à Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales), mort le 6 septembre 1978 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; ouvrier tonnelier ; secrétaire à la propagande de la Région catalane du Parti communiste puis secrétaire de la Fédération communiste des Pyrénées-Orientales (1945-1947) ; résistant dans la Haute-Vienne ; déporté ; ouvrier à Vénissieux (Rhône) ; mlilitant des Pyrénées-Orientales après 1970.

Fils d’un tonnelier — Joseph Roque, âgé de trente ans en 1905 — qui mourut au front pendant la Première Guerre mondiale et de Thérèse Soler âgée de vingt-neuf ans en 1905, Léopold Roque fut déclaré pupille de la nation le 8 janvier 1920 par le tribunal de Céret (Pyrénées-Orientales). Il se maria une première fois le 20 novembre 1926 à Laroque-des-Albères avec Marguerite Guichet née dans cette commune le 13 juin 1906. Le divorce fut prononcé le 11 décembre 1962 par le tribunal de Perpignan. Il se remaria le 8 avril 1963 à Villeurbanne (Rhône) avec Françoise, Élisa Romaguera.

Ouvrier tonnelier domicilié à Elne (Pyrénées-Orientales), Roque adhéra au Parti communiste en 1929. Il fut candidat au conseil d’arrondissement de Perpignan dans le canton de Perpignan-est, le 18 octobre 1931. Membre du bureau de la Région catalane du Parti communiste et secrétaire du comité local de Rassemblement populaire d’Elne, il publia en août 1934 un article intitulé : « Pour un large front unique d’action révolutionnaire » dans L’Avant-Garde. Il entra au conseil municipal d’Elne le 19 mars 1935 et y siégea jusqu’à sa déchéance le 24 octobre 1940.

Léopold Roque se présenta dans la circonscription de Perpignan aux élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936. Il arriva en tête des candidats du Rassemblement populaire au 1er tour. Bien que Louis Noguères, candidat de la SFIO, se fût désisté en sa faveur, Delcos, radical hostile au Front populaire et soutenu officieusement par le leader départemental de la SFIO, Jean Payra, l’emporta de justesse au second tour.

Léopold Roque participait activement à l’organisation de l’aide et de la solidarité à l’Espagne républicaine. Il eut l’occasion d’effectuer des passages clandestins en Espagne en empruntant les sentiers de sa commune natale, Laroque-des-Albères, située près de la frontière. Candidat au conseil général, le 10 octobre 1937, dans le canton de Perpignan-est, il ne réussit pas à arracher ce siège à la SFIO.

Léopold Roque était alors secrétaire délégué à la propagande au sein du bureau de la Région catalane du Parti communiste. Très proche d’André Marty et soutenu par lui, il succéda à Pierre Terrat au poste de secrétaire de la Région catalane en mars 1939.

Arrêté peu après la dissolution du PC, Léopold Roque fut condamné à dix-huit mois de prison. Libéré, il gagna la Haute-Vienne où il participa à la lutte clandestine contre Vichy. Il fut à nouveau arrêté en juillet 1941, condamné à vingt ans de travaux forcés et incarcéré à Tarbes puis à Eysses où il fut un des dirigeants de la lutte clandestine. Il participa à une tentative d’évasion collective qui échoua et fut déporté à Dachau (Allemagne).

Il revint en 1945 dans les Pyrénées-Orientales et, toujours appuyé par André Marty, succéda peu après à Marcel Monteil au secrétariat de la Fédération communiste des Pyrénées-Orientales. Il y resta jusqu’en 1947 date à laquelle il gagna la région lyonnaise.

Ouvrier chez Berliet à Vénissieux, Léopold Roque y travailla jusqu’en 1970 et fut un militant actif du PCF et de la CGT. Pendant plusieurs années, il fut délégué au comité d’entreprise. Il présida une amicale d’anciens déportés qu’il fonda dans le Rhône. Il assura également le secrétariat de la section du Rhône de la FNDIRP, présida la section du Rhône de l’UFAC et siégea au Bureau national de l’Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d’Eysses.

Après son retour à Laroque-des-Albères, Léopold Roque fut secrétaire de la cellule communiste locale jusqu’en 1978 et présida la section de la Côte Vermeille de la FNDIRP.

POUR CITER CET ARTICLE :

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article129588, notice ROQUE Léopold par André Balent, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 13 décembre 2018.

photo Pierrot Berchoud, Tarare.

Archives André Balen

SOURCES : Arch. Dép. Pyrénées-Orientales, liasse 169. — Arch. com. Laroque des-Albères, état civil, acte de naissance de Léopold Roque et mentions marginales ; acte de mariage entre Léopold Roque et Marguerite Guichet. — Le Travailleur catalan, 1936-1939, 14 septembre 1978. — L’Avant-Garde (Prades), août 1934, avril 1936. — Horace Chauvet, La politique roussillonnaise de 1870 à nos jours, Perpignan, 1934. — Supplément Rhône-Alpes del’Humanité, septembre 1978 [nécrologie]. — Lettre de Madame Roque. — Témoignage de Fernand Cortale. — Rens. mairie d’Elne.

/image%2F1231070%2F20210301%2Fob_79bd9e_image002.png)

/image%2F1231070%2F20210301%2Fob_5e19f2_image001.jpg)

/image%2F1231070%2F20210301%2Fob_ea372a_image004.jpg)